ピアノとフォルテ

-音楽における強弱-

- ピアニッシモ

- たいへん弱く

- ピアノ

- 弱く

- メゾピアノ

- やや弱く

- メゾフォルテ

- やや強く

- フォルテ

- 強く

- フォルティッシモ

- たいへん強く

いきなり並べたのは、音楽で使われる、強弱を示すイタリア語の記号、意味である。音量の大小を区別して演奏することで音楽は生命のかよったものとなる。楽譜に指示が無くても、演奏者はそれぞれの箇所にふさわしい音量を見つけなければならない。

音量を増減することで、音楽にすばらしい効果をあたえることができる。だから強弱の工夫を凝らすことが必要だ。これを徹底してゆくと、「音量」という材料で、精巧な「音量変化の細工物」を作り上げるという感じになってくる。これ自体は大変結構なことなのだが、これだけで得意になってはいけない。あまりにも技術的に操作しすぎると「仏作って魂入れず」ということにもなりかねない。強弱というものの、もっと根源的に秘めているものを問わないといけない。

マウリツィオ・カーゲル

マウリツィオ・カーゲル

(1931-2008)

The Dutch National Archives,

1985, CC BY-SA 3.0

マウリツィオ・カーゲル(1931-2008)というアルゼンチン生まれで、ドイツで活躍した作曲家がいた。彼の曲を本人の指揮で初演したことがある。ハノーファ万国博覧会のドイツ館でのコンサートだった。ケルンで行われたリハーサルの休憩時間に、コーヒーの立ち飲みをしている彼に話しかけた。直前のリハーサルで、ある「ピアノ」の部分とそれに続く「ピアニッシモ」の部分の対照を彼があまりにも美しく表現したので、そのことを本人に伝えたかったのである。このときカーゲルが筆者に言った言葉を忘れることができない。

「強弱(法)は感情だ。(Dynamik ist Emotion)」

この言葉に衝撃を受けた。目から鱗が落ちた。そうだ、音の強弱っていうのは感情そのものなのだ。カーゲルの言葉は新しい世界を私に開いた。そして座右の銘となった。

それまでは私にとって「ピアニッシモ」は「ピアノ」に隣接して、音量を弱めたものでしかなかった。筆者はどこかで「僅かな差」と思っていたのだ。技術的にばかり捉えていた。

ところがその日「ピアノ」と「ピアニッシモ」に天と地ほどの開きがあることを知らされた。まるっきり異なった感情になりうるのだ。この差をなんと言葉で表現できるだろうか。両者には、はっきりとした色彩の差、質感の差がある。適切な喩えか分からないが、それは「願う」ということと「祈る」ということの差に比せられようか。

それからは、楽譜に とか

とか とか書かれていると、音量の「強」と「弱」というだけでなく、そこにどのような感情が隠されているのか、と問うようになった。強弱というのを技術だけでなく、心の問題として捉えるようになった。

とか書かれていると、音量の「強」と「弱」というだけでなく、そこにどのような感情が隠されているのか、と問うようになった。強弱というのを技術だけでなく、心の問題として捉えるようになった。

そういえば、悲しい人の声は小さくなったり、怒った人の声は大きくなったりする。これは強弱が感情と結びついている例だ。

同じフォルティッシモでも、喜びの噴出もあれば、荒々しく攻撃的なものもある。しかし満ち足りた安らぎである場合もある。ガラス細工のようなピアノもあれば、芯の強いものもある。ピアニッシモが平和を意味することもあれば、絶望の果てとなることもある。

そうなると、演奏をしていて強弱が変化するところでは、音量だけが変わるのではなく、新たな感情が流れ込み、新たなヴィジョンが開け、色彩が変化しなくてはならないと思うようになった。強弱とはまさしく感情なのである。

さて音量というテーマで、もうひとつ聞いていただきたいことがある。それは「耳を澄ます」ということについてである。

ひとかけらのパンを満腹の上で食べるのと、空腹で食べるのには大きな差がある。どちらの状態が味覚的に鋭敏になっているは言うまでもない。聴覚的にも、満腹状態と空腹状態がある。音が満ちていて音に飽きている状態と、音に飢えて音を捜し求めている状態である。

筆者の思うには、この空腹状態を基本にしたほうが、音楽ははるかに精彩あるものとなる。色彩感や触覚感を増し、響きに立体感がでて、ファンタジーを誘うことになる。鳥肌が立ちやすい状態である。

空腹状態を作って耳を澄ましてもらう方法として、筆者がお奨めするのは「全体の音量の平均値を下げる」ことである。もちろん最大値は保つ。まことに残念なことに、沢山のコンサートを聴いてもこのような理想状態はまれである。べったりとした音量に塗りつぶされ、退屈になることが多い。特に弱音部分がスッと落ちない場合が問題だ。

セルジュ・チェリビダッケ

Photo by Nymaestro, 1984,

セルジュ・チェリビダッケ

Photo by Nymaestro, 1984,

Public Domain

ずいぶん前にマンハイムでセルジュ・チュリビダッケの指揮するドュビッシー「牧神の午後への前奏曲」の生演奏を聴いた。その音量は全体的に異常に小さく、可聴限界を試されているかのようだった。最大でもメゾ・フォルテぐらいまでにしか達していなかったと思う。

この晩、聴衆に新しい世界が開かれることとなった。聴いたことのないようなピアニッシモの世界。聴衆は水面下を覗き込んで、水中や水底の微妙な色彩のゆらぎ見ていた。時たまピアニッシモを脱してピアノの領域まで音量が上がると、音は信じられないほどの雄弁さをもって膨らんでくる。メゾピアノはもうフォルテのような存在感だ。

私の耳はその演奏中ふだんの何倍も研ぎ澄まされ、鋭敏になっていた。全身が耳になっている状態だ。やがて長い長い息のフレーズに導かれて周到に用意された、至福の贈り物がやってきた。そのフレーズと次のフレーズの継ぎ目で、ついに狙いすました絶妙のタイミングで高音の金属打楽器が「チーン」と小さく鳴らされ、ホールに響いたのだ。魂が抜かれるような経験、ピアニッシモのエクスタシー、音楽の奇跡だった。体が崩れ、融けて座席に沈んでいくような。

こういう体験をしてしまった以上、自分が演奏するときも、・・・もし許されるなら・・・・聴き手といっしょになって最高度に「耳を澄まして」音楽を共有したいと熱望する。騒音にと取り囲まれ、音楽に飽食した日常から離れ、ひとつの音を、そこにあたかも「世界」が含まれているかのごとく味わい尽くしたいのだ。

(2010年7月)

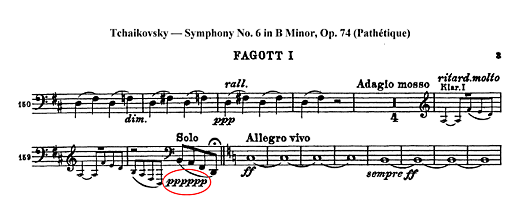

pが六つ重ねられる珍しい例:チャイコフスキー交響曲6番「悲愴」より

pが六つ重ねられる珍しい例:チャイコフスキー交響曲6番「悲愴」より